记忆是筛,能筛去日子留在人心头的尘灰抑或渣石,却冷是筛不掉铭心刻骨的伤痛抑或美好。人有了记忆才会有回忆。回忆有时倒满有意思的。

小时长在山里。山人说,“留得青山在,不怕没柴烧”。 而我生长的那个小村庄,开门即见山,却没柴烧。十来岁的“大男人”,拾柴是日课。说是拾柴,其实是割草。掳住了,背回一架山来,妈的脸上光彩,儿子多有能耐。稍有偷懒或是不交运,一晌午吊几把毛蒿在背上,妈便说是吓雀子(麻雀)哩,我亦无光。于是,心里便恨恨地咒大山,大山为啥不长柴禾。那一年“飞播”,我和一干小伙子上山为飞机点烟火导航。第一次看飞机,飞机煽过来的风把松籽儿撒了个满坡,一村子人都笑开了花。屈指二十多年,不知道如今村里的“大男人”们还吓雀子不?

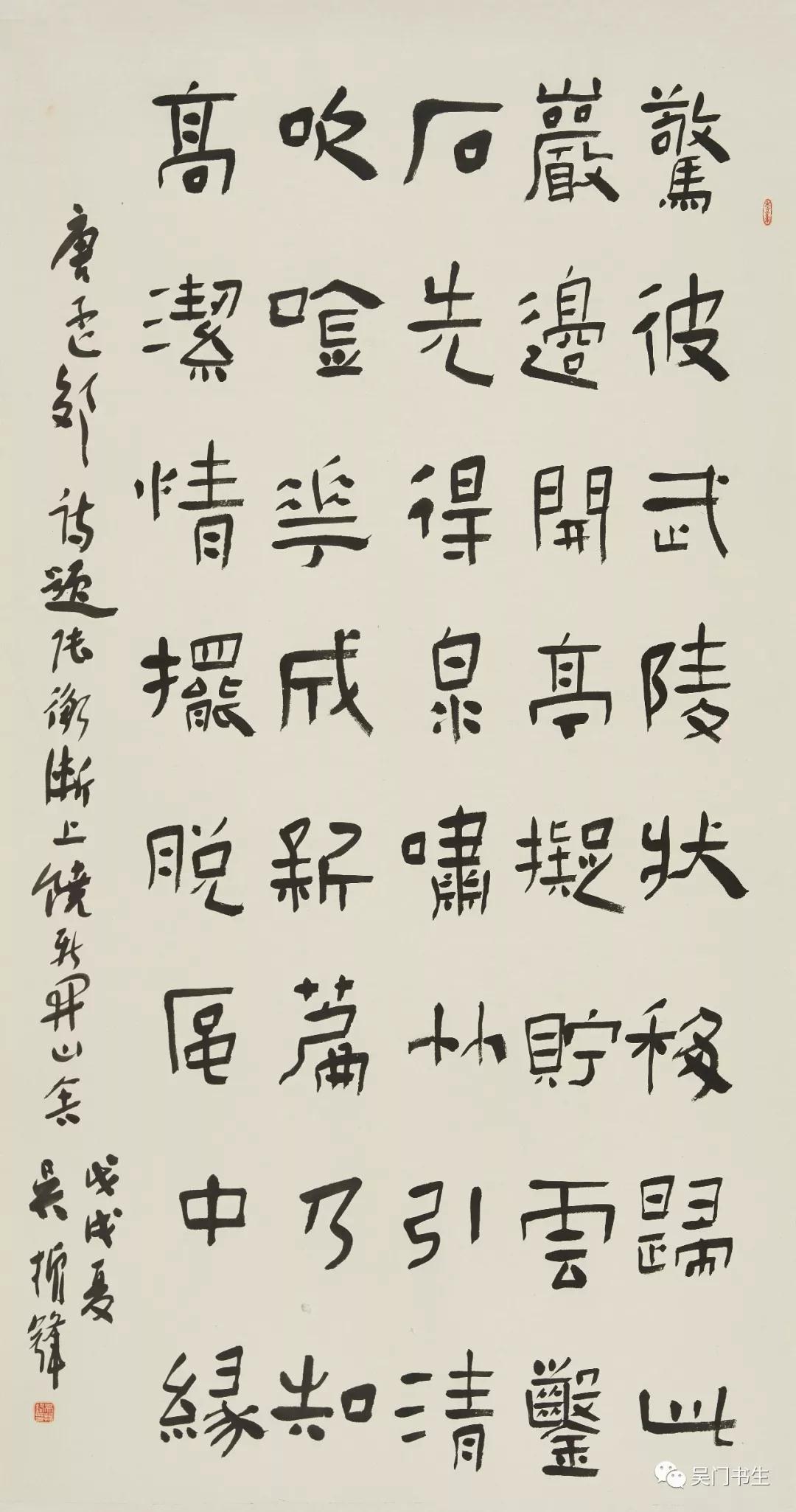

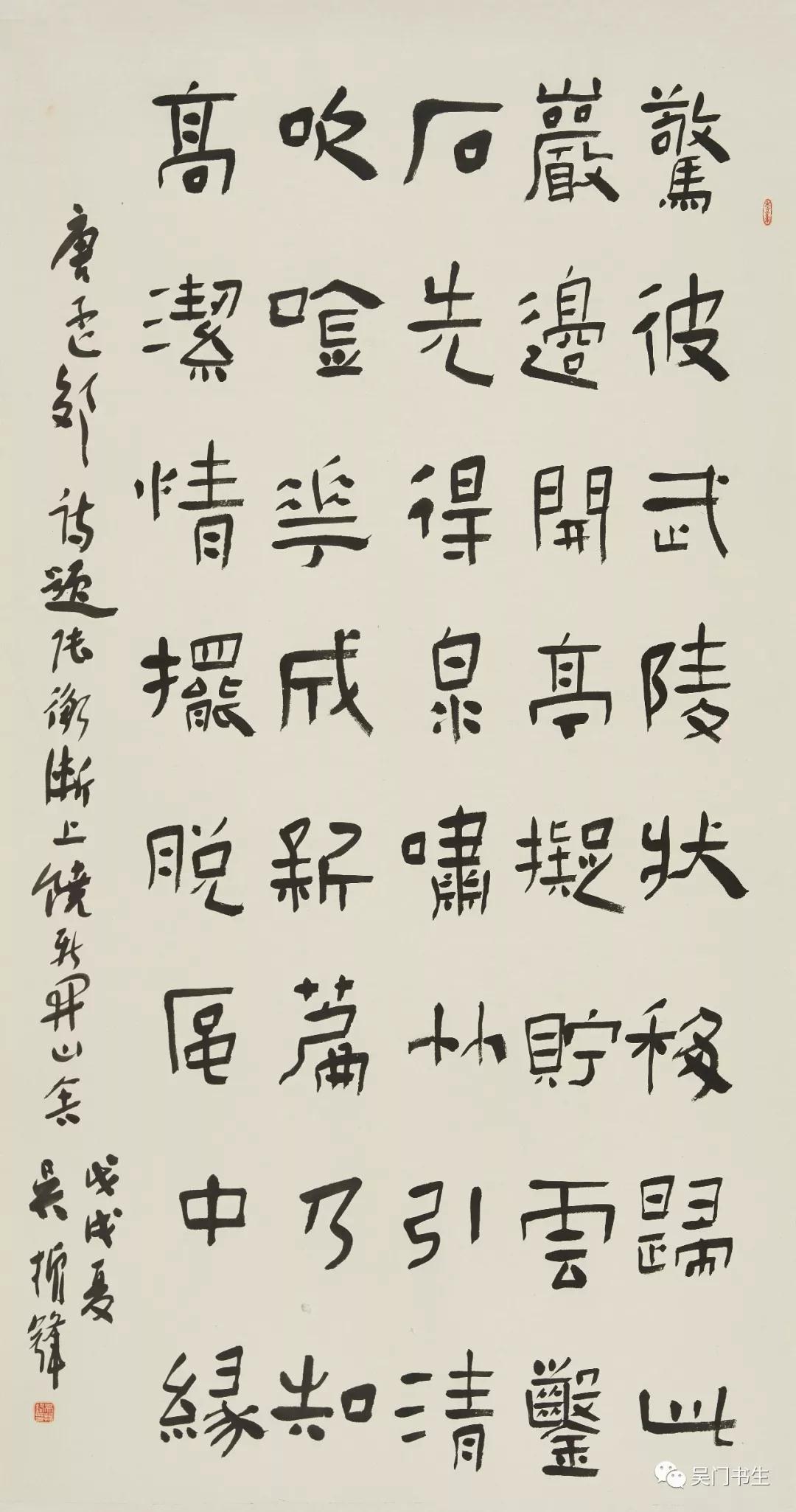

我命与山有缘。小时吃山里长的粮食,长大了却吃山里的石头──因为我工作在矿山,矿山还挺有名的。刚来那阵儿,文峪河一弯细水,清幽幽的,有几条小鱼儿摇头摇尾,你卿我爱,很逗人呢。最勾人的是冬天。冬天的雪能下一尺厚,踩一脚,噗哧一声,是一种柔柔的旋律。一到十月,漫山红叶落尽,雪籽儿便铺白一地,像一张大大的宣纸,想要是给我如椽巨笔,定会有警世杰作的。旧时将雪夜拥炉与古人交引为读书人之乐事。其实山里人更多的是读大自然这本书。一个人窝进书斋,关了灯,看窗外的那一轮冷月,听雪地松风引来的涛声,那天地间就只有一个我了。这时,清兴忽来,把翰弄墨,那字儿也带有几份灵味儿,几多仙气。那一回,书一联曰:“宿雪不除爱厥虚白,新月来觌丽以流黄”,还入了国展哩。这对联的大意是说,昨夜的雪啊我不去扫它,是因为我爱它的洁白晶莹,一尘不染,一轮新月在洁白之上再平添一抹淡黄,薄而亮,该是如何地动人呢。

那一年,上了一回天山。天池的水有自己的色相,青蓝的。从天山深处泻下来,拥在一块巨石上炸开了花,再漫开去。我立时想起汉中褒斜道旁当年魏王所题的那两个擘窠大字“衮雪”来。魏王的字属汉隶,很有气势的,而“衮雪”之意我不曾解。人传曹操借用了河水而省了三点水儿。其实,文字知识告诉我“衮”是可以通“滚”的。那么,雪如何地“滚”呢,现在我才恍然如悟,魏王不愧为一代诗杰,一满诗心,只着二字尽得风流,比起当今文抄公一类书家,那今人也只有汗颜气短的份了。

我不知道,天山的水还“衮雪”吗?反正,文峪河已成褐黑颜色,触目即是各色塑料袋在丝蔓着,有时还漂着昂臭,恩爱的小鱼儿已恍如昨夜梦中之物了。我亦不知道,我当年种下的那一坡松树长高了吗?反正,我这里已听不见昔日的松涛声了,因为山已光秃,雪也越下越薄。我开始意识到,岁月无情地更改了人正在进行的记忆。这才仅仅二十年!我感觉我正在丢失,象那只掰包谷的猴子不断地扔下金灿灿的获物.我所曾经的记忆不时的对我说,人其实是最大的“祸害”。人老是以为自己是大自然的主宰,却忘了自己本是大自然的一员。人总是被一只叫做时髦的狗撵着在不停地追逐,追逐金钱、野心、本能、欲望……追逐带来的新鲜与刺激,使人的物欲不断地膨胀,因此才有所谓与天奋斗的其乐无穷和与人奋斗的其乐无穷。人欲成为自然的对立,所以,人无限度地向自然攫取,以致于人在物性一维愈行愈远。作为文化人,我在想,人在旅途,所丢失的难道就没有比金子更贵重的?比如,那“衮雪”的水,那小溪的鱼儿,还有那撩拔诗怀的松涛声……