人均预期寿命达到71.1岁;

城乡居民人均可支配收入分别增长10%和12.7%,增速位居全国前列;

全国唯一省级集中连片特困地区整体脱贫,贫困群众人均纯收入突破1万元,连续被中央确定为“综合评价好”,彻底摆脱了绝对贫困问题;

义务教育巩固率95%,主要劳动年龄人口受教育年限10.2年;

城镇零就业家庭、控辍保学、包虫病综合防治保持动态“清零”……

一组组喜人数据背后,是西藏民主改革62年来的沧桑巨变,是西藏各族群众日子红红火火,满怀信心听党话、感党恩、跟党走的最好证明。

当家做主变身新主人

一春芳意,三月和风。西藏三百六十万各族儿女迎来了西藏民主改革62周年。

新中国成立后,中国共产党团结带领西藏各族人民,彻底驱逐西藏的帝国主义势力,和平解放西藏,实行民主改革,建立社会主义制度,百万农奴翻身得解放,当家作主站起来。

2009年1月19日,西藏自治区九届人大二次会议投票决定,将每年的3月28日设为西藏百万农奴解放纪念日,让包括藏族在内的全体中华民族永远牢记西藏平叛和民主改革这一历史性事件。

对西藏山南乃东区克松社区的每一名群众来说,3月28日,是一个永远值得纪念的日子。1959年3月,就是在这里,克松的农奴们烧毁借条、砸碎镣铐、获得新生,拉开了西藏民主改革的帷幕。

克松社区,距拉萨两小时车程。远远地,人们就能看见村口的“西藏民主改革第一村·克松”几个大字在阳光下熠熠生辉。

西藏民主改革第一村·克松。李海霞摄

宽阔整洁的村道旁杨柳已吐出嫩芽,迎着阳光生机勃发。几位老人坐在家门口晒着太阳玩“阿布朵”(掷石子),笑容始终挂在脸上。

老人们晒着太阳玩“阿布朵”(掷石子)。李海霞摄

见到73岁的巴桑老人是在克松社区居委会。1959年西藏民主改革前,克松居委会叫克松庄园,是旧西藏农奴主索康旺清格勒在山南的六大庄园之一。1959年,西藏平息叛乱后,克松成为西藏第一个进行民主改革的村子,因此被称为“西藏民主改革第一村”。这里建立了西藏历史上第一个农村基层党支部、第一个农民协会、第一个人民公社、第一个教学点。

11岁之前,巴桑是克松庄园的农奴。“吃不饱穿不暖,动不动就要遭毒打。”这是他童年里最疼痛的记忆。

“那时候村里哪有现在这样的房子,都是低矮破旧的土房,农奴和牛羊住一起。”巴桑说话时神色凝重,语速很慢,“从来没想过有一天会过上这么幸福的日子。”

窗外,春阳煦暖,万物勃发。

1959年以前,这里的所有土地归克松庄园领主;而今,克松人均耕地面积达到1.7亩,他们种植蔬菜瓜果,种植经济林木,用勤劳双手创造幸福生活。

从1959年59户302人到现在242户883人、从没有收入到人均收入达24308.22元、从只能屈膝弯腰做农奴到民主改革后翻身当家做主,如今的克松,柏油马路连通首府拉萨,一排排漂亮的新民居羡煞旁人,孩子们上学教育不用花钱,看病有医疗报销……群众的日子越过越有滋味。

“感谢共产党,没有共产党就没有我们克松人今天的幸福生活。”巴桑说。

克松社区宽阔整洁的路面。李海霞摄

脱贫摘帽拥抱新生活

2019年底,西藏贫困县区全部实现摘帽,彻底摆脱了绝对贫困。在这背后,是党中央一直以来对西藏工作的高度重视和对西藏各族干部群众的特殊关怀。

从1980年到2010年,党中央先后召开5次西藏工作座谈会,每次都根据现实情况作出重大战略决策部署,举全国之力支持西藏。30年间,西藏累计落实投资2033.2亿元,其中中央政府投资1700多亿元。全国对口支援西藏建设项目6600多个,资金投入230多亿元。先后有6批4700多名援藏干部、数万名援藏人才奋战高原、无私奉献。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央着眼中华民族伟大复兴战略全局,召开中央第六次、第七次西藏工作座谈会,把西藏在党和国家工作全局中的战略地位提升到新高度。在2015年8月召开的第六次西藏工作座谈会上,习近平总书记指出,“富民兴藏,就是要把增进各族群众福祉作为兴藏的基本出发点和落脚点,紧紧围绕民族团结和民生改善推动经济发展、促进社会全面进步,让各族群众更好共享改革发展成果。” 2020年8月,在第七次西藏工作座谈会上,习近平再次指出,做好西藏工作,“必须把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点”。

如何助力西藏经济社会发展,促进民生改善?当地根据实际情况,产业兴区、扶贫扶智,助力经济发展和百姓增收。据西藏自治区农科院蔬菜所马铃薯课题组(国家马铃薯产业技术体系拉萨综合试验站)负责人曾钰婷介绍,自2008年以来,她带领团队成员开展脱毒马铃薯新品种新技术示范推广工作,足迹遍布西藏30个马铃薯主产县,“到目前,累计推广面积2.376万亩,平均亩产3311公斤(增产56.5%),总产量7866.94万公斤,总效益达到了12587.1万元”,不仅有力推动了西藏马铃薯的生产发展和农牧民增收,也促进了西藏马铃薯产业发展和区域经济发展。

与此同时,西藏教育事业全面发展。不少年轻人转变就业观,积极返乡创业,投入到家乡建设中。日喀则江孜县90后藏族小伙儿旦增称来便是其中一员。大学毕业后,他果断放弃“铁饭碗”回到家乡,为摆脱江孜藏毯的发展困境,他建立藏毯加工厂,吸纳周边贫困群众就业。今年初,旦增称来获得“全国脱贫攻坚先进个人”称号。

“以前自己做藏毯的时候,一个月能有3000块钱的收入已经算是很高了,现在我们每个月工资6000多,而且还不用担心销路问题。”一位在旦增称来的工厂工作的编织者笑着说。他们用勤劳双手摘掉了贫困的帽子,拥抱美好生活。

数据显示,截至2020年10月底,中央政府在“十三五”期间已累计向西藏投资3136亿元,超出规划投资额17.3%。西藏发展取得全方位进步、历史性成就,各族人民生活显著改善,实现了从水桶到水管、从油灯到电灯、从土路到柏油路的改变,人均预期寿命从1959年前的35.5岁提高到现在的71.1岁……在刚刚过去的2020年,西藏粮食产量103.96万吨,肉奶类产量76.96万吨,蔬菜产量84.36万吨;城镇居民人均可支配收入41156元、农村居民人均可支配收入14598元,城乡居民人均可支配收入增速连续5年位居全国第一。

民主改革62年以来,在党中央的亲切关怀下,西藏老百姓过上了美好富足的幸福生活。可以说,民主改革使西藏社会制度一步跨千年,脱贫攻坚让西藏人民生活方式一步跨千年。

共谱民族团结新篇章

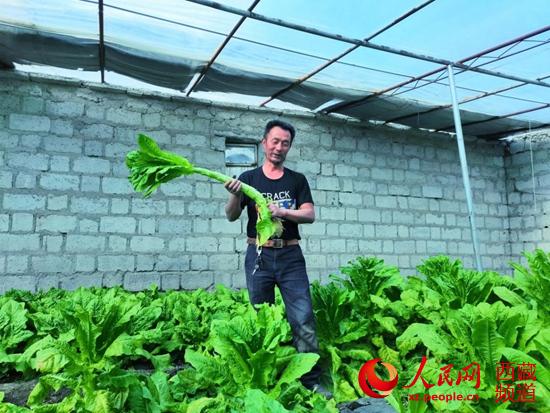

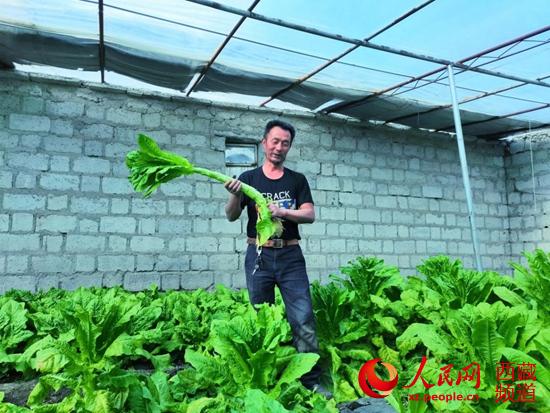

几年前,辜名忠带着妻子从四川老家来到克松,承包了几座温室大棚。“听说这儿搞大棚比老家收入高。”他说。

背井离乡来到这里,人生地不熟。“语言也不通,差点就‘打道回府’了。”但很快,他们发现所有担心都是多余的。当地老百姓非常热情,经常到他那儿串门聊天。遇到事儿,找居委会就能解决。

“他们非常好,像家人一样关心我们这些外地人。”

当地家家户户有牛羊,大棚里不要的蔬菜叶子就成了最好的饲料。“我们留着也没用,就叫他们拉走了。”辜名忠一边忙着剥莴笋叶子一边说。

就在他们家大棚门口,记者看到洛桑顿珠正忙着装运,后备厢塞得满满当当。“他们人好,我们家牛吃的都是新鲜菜。”洛桑顿珠操着浓重的乡音说。

辜名忠在温室大棚。李海霞摄

和辜名忠一样感受到温暖的还有马三虎。20多年前,他从家乡甘肃临夏来到拉萨市纳金路北社区,在这里租下一间门面房,经营起了日用百货。在增加收入的同时,也极大地方便了周边居民。

“大家都愿意来我这儿买东西,我们相处得非常融洽,一些邻居有空了就来看我,问我有没有什么困难,需不需要帮助。”马三虎笑着说,“我都70多岁了,在这儿生活了几十年,对这儿的感情非常深。”

在中央第七次西藏工作座谈会上,习近平总书记指出,“必须把维护祖国统一、加强民族团结作为西藏工作的着眼点和着力点”。

无论是辜名忠还是马三虎,来自千里之外的他们,已将西藏当成第二故乡。他们与当地群众像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同建设着美丽的雪域高原,这是“民族团结”最朴实的写照 。

西藏自治区党委副书记、自治区主席齐扎拉在接受“大道康庄”人民网全媒体调研行采访组记者专访时表示:“民族团结社会和谐是西藏的最大成就。连续好多年,西藏的安全感获得感在全国的排名都是靠前的,拉萨市连续好多年的幸福指数也是在全国前列。全体老百姓都觉得只有团结、和谐、稳定、进步,大家才可以安居乐业。”

今年是中国共产党建党100周年,是“十四五”开局、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年,也是西藏和平解放70周年,面对新形势新任务,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,西藏各族人民将奋力谱写中华民族伟大复兴中国梦的西藏篇章。

位客人

位客人