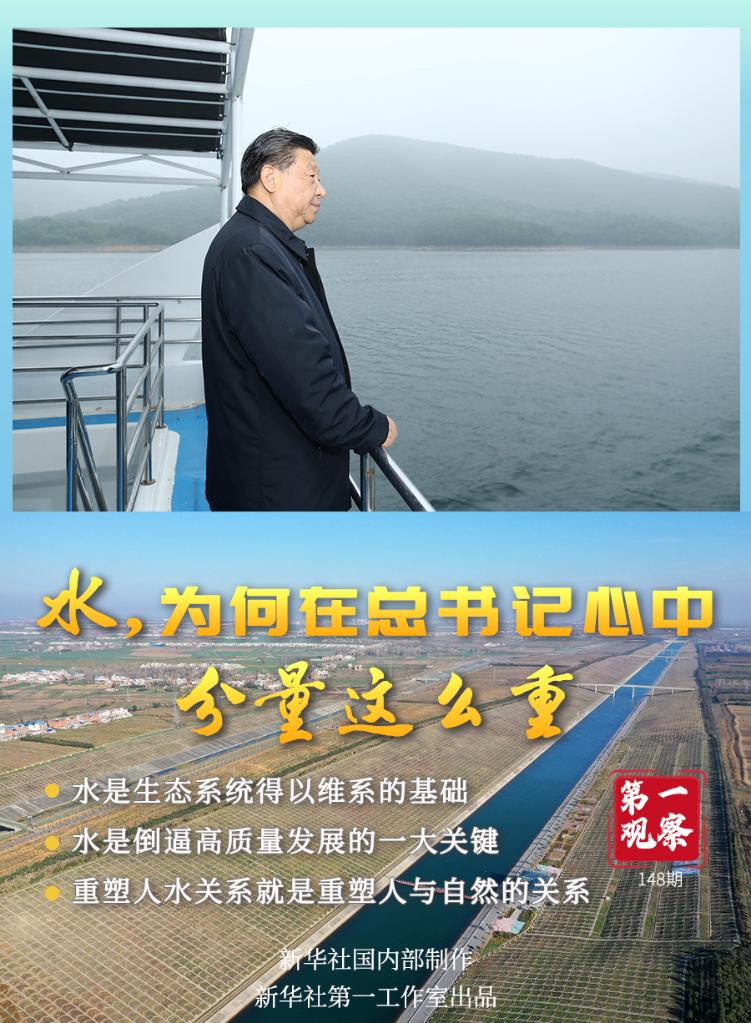

13日下午,习近平总书记来到河南省南阳市淅川县,考察了陶岔渠首枢纽工程、丹江口水库等,听取南水北调中线工程建设管理运行和水源地生态保护等情况介绍,了解南水北调移民安置等情况。

渠首一滴水,家国万里情。水,再次成为习近平总书记考察的一个重点。

祖国江河最关情

从南到北,同饮一江水。南水北调工程在总书记心中的重要性不言而喻。

去年11月,总书记前往位于江苏扬州的南水北调东线工程源头——江都水利枢纽考察,叮嘱“调水和节水这两手要同时抓”。

2020年11月14日拍摄的江都水利枢纽(无人机照片)。新华社记者 季春鹏 摄

胸怀祖国江河山川,总书记赴地方考察调研中,看水常是重要安排。

不久前,在广西漓江,总书记说:“这次来,我最关注的就是你们甲天下的山水。什么能比得上这里的生态好?保护好桂林山水,是你们的首要责任。”

江河流日夜。长江、黄河是中华民族的母亲河。

总书记心系长江,先后多次赴长江沿线考察,看化工企业搬迁、非法码头整治、污染治理,了解航道治理、湿地修复、水文站水文监测工作等。5年间,总书记先后3次就推动长江经济带发展召开座谈会,推动沿江省市共抓大保护、不搞大开发。

从甘肃到河南,从山西到宁夏,从2019年8月到2020年6月,不到1年时间,习近平总书记先后4次考察黄河。2019年9月,习近平总书记主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会,将黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略。

在安徽看淮河治理情况,在吉林考察查干湖南湖生态保护情况,在云南昆明看高原明珠滇池保护治理和水质改善情况……

水是生命之源。山水林田湖草,在这个不可分割的生命共同体中,水是最灵动、最活跃的元素,是生态系统得以维系的基础。水,在总书记心中分量很重。

“天一生水”。总书记看的是水,更是生活、生产、生态“三位一体”高质量发展的活水源头。

“硬道理”与“硬约束”辩证统一

前不久热播的电视剧《山海情》,讲述了闽宁合作对口扶贫的故事。

喊水、水花、水旺……剧中人物的名字,饱含着对水的渴望。就像宁夏西海固一样,我国很多地方,缺水不仅和贫困问题紧紧捆绑在一起,还成为经济社会发展的重要制约因素。

有了水,才有希望;有了水,就激活了城乡。

“北缺南丰”是我国水资源分布的显著特点。南水北调,是对水资源进行科学调剂。在尊重自然的同时,打通流域、跨越区域,这是依托祖国自然地理而下的一盘大棋,也是确保南北方均衡发展的战略大举措。

从丹江口水库一路欢歌,一泓清水注入北京密云水库。南水北调工程通水,不仅意味着京城百姓十杯水中有七杯是南水,更意味着长江、淮河、黄河、海河四大流域的“串通”。

2019年11月26日无人机拍摄的丹江口水库大坝。新华社记者 熊琦 摄

中国版图上,南北调配、东西互济的水网格局,是扭转东西南北发展不平衡的关键一招,可以说是“万里水网、千秋大业”。

对我国北方地区来说,水依然是生产发展的硬约束。以黄河为例,黄河水资源总量不到长江的7%,人均占有量仅为全国平均水平的27%。水资源利用较为粗放,农业用水效率不高,水资源开发利用率高达80%,远超一般流域40%生态警戒线。

在京津所在的海河流域,由于经济社会快速发展和人口不断增加,流域水资源严重超载,华北地区地下水长期超采,形成世界上最大、最深的“漏斗区”。

发展是硬道理,水则是硬约束。

必须坚持“先节水后调水”。高质量发展,水是“倒逼机制”一大关键。必须更加科学地利用每一滴水,让每滴水可以发挥更大的作用、产出更大的效益,绝不允许出现“大调水、大浪费、大污染”。

习近平总书记提出,要坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产,把水资源作为最大的刚性约束,合理规划人口、城市和产业发展。

重塑人水关系

“上善若水”。中国人说起水,似乎有一种特殊而又复杂的感情。

一方面,智者乐水、仁者乐山。千百年来,人们总是逐水而居。在传统文化中,讲遇水则发、以水为财。

另一方面,中华民族千百年来一直在和水旱灾害作斗争。一些大江大河水患多发。治海、治淮、治黄……只有在新中国成立后才变为现实。而随着经济高速发展,治污、抗旱又成为治水的新课题。

用清水、排污水、抗洪水……人和水的关系,就是人与自然关系的一面镜子,映射出人类发展水平、认识水平的不断提高。

2021年4月23日拍摄的长江三峡第一峡瞿塘峡一带景象。新华社记者 王全超 摄

如何变水患为水利,使之真正“善利万物而不争”,总书记念兹在兹。

习近平总书记常常举例——古代埃及、古代巴比伦、古代印度、古代中国四大文明古国均发源于森林茂密、水量丰沛、田野肥沃的地区。“而生态环境衰退特别是严重的土地荒漠化则导致古代埃及、古代巴比伦衰落。”

在我国古代曾经一度辉煌的楼兰文明已被埋藏在万顷流沙之下,那里当年曾经是一块水草丰美之地。

习近平总书记说,我国建设社会主义现代化具有许多重要特征,其中之一就是我国现代化是人与自然和谐共生的现代化,注重同步推进物质文明建设和生态文明建设。

“万物各得其和以生,各得其养以成。”尊重自然,追求人与自然的和谐是中华传统文化的重要价值取向。

重塑人水关系,就是重塑人与自然的关系,事关中华民族伟大复兴和永续发展。

主笔:高敬、王立彬

监制:赵承

策划:霍小光

统筹:车玉明、张晓松、邹伟、王绚

视觉 | 编辑:张爱芳、姜潇、杨文荣、郝晓静

新华社国内部制作

新华社第一工作室出品

位客人

位客人