公元前358年,秦国铁骑踏过洛河,锐士长戈直指魏国阴晋。为阻秦军兵锋,魏惠王下令筑长城,历时七载,一条蜿蜒二百余公里的“土龙”自华山朝元洞腾跃而出,终抵黄河岸畔。这座魏长城南起秦岭东抵黄河,是战国时期秦魏两国的疆域分界线,更是一段烽火岁月的鲜活见证。

铁与血的交织,晕染出春秋战国的残阳。彼时诸侯争霸、战火纷飞,秦国烽烟如燎原之势,直逼魏国阴晋(今华阴长涧河以东)。素有苦战之志的秦人为洗刷昔日东方诸国“养马奴”讥讽的耻辱,上下同心誓要夺取这座通往河西之地(洛河以东、黄河以西)的“桥头堡”。自公元前419年始,秦魏两国在此展开拉锯战,这段交锋史,便是赫赫有名的“河西之战”。

那时的魏国,西邻强秦、北接赵地、南望楚国,防御重压如影随行。为免青壮年在频繁运动战中折损,魏惠王决定修筑魏长城为盾,缓解防御困局,为魏国留存崛起火种。

魏人善工,取黄土为基、采山石为料,建筑方式多以夯土筑墙与石块垒砌,同时依凭山川险阻设置烽火台与关隘。在修筑方法上用了因地就势、因险制塞、分段修筑的方法,在平川、险地处固修,其他地方则简修,这样既可以节约建筑成本,又能最大程度发挥城墙的防御属性,处处尽显魏人的巧思与智慧。

在与秦国的漫长对峙中,魏长城有效迟滞秦军东进的步伐,为中国古代军事防御史,写下了浓墨重彩的一笔。

当时的秦魏两国虽有长城阻隔,但在政治、经济和文化上的交流和融合从未中断。

春秋时期,魏国李悝推行首次变法,以“尽地力之教”“平籴法”构建魏国的治国章法,这些政策后来传入秦国,经商鞅结合秦国情改良,地域间的政治文化交融,让昔日边陲秦国褪去蛮夷之色,一跃成为诸侯强国。而公孙衍、张仪、商鞅等名士,先后在秦魏两国效力,带来多元治世思想与独特文化,推动秦豫两地深度交融,为春秋战国的百家争鸣添就浓墨重彩的篇章。

经济交融则显著表现在货币上。彼时,齐燕行刀币、赵国用布币,秦魏两国流通的货币却高度趋同。两国百姓在魏长城下往来贸易,环币(又称圈钱、环钱)跨越城墙阻隔,成为秦豫两地共同的选择,更为日后秦始皇统一货币奠定一定基础。

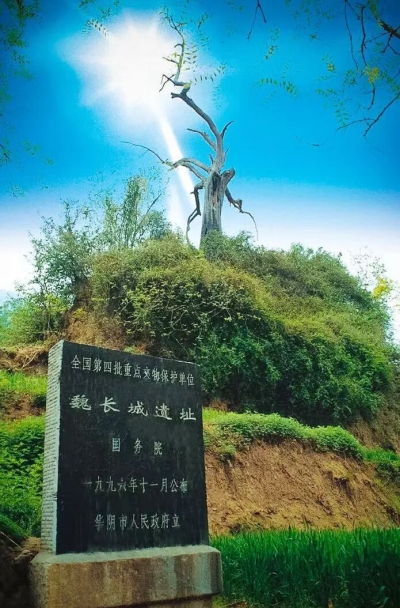

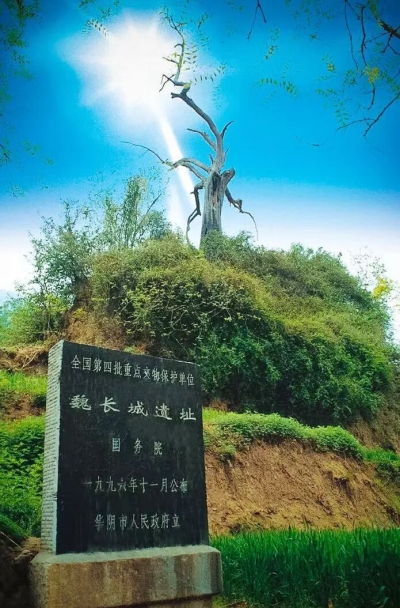

1996年,魏长城遗址被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位,这道底宽逾九米的昔日军事屏障已逐渐化作连接过去与当下的文化符号,让千年故事在新时代继续流转。

习近平总书记强调:“要把历史文化遗产保护放在第一位,同时要合理利用,使其在提供公共文化服务、满足人民精神文化生活需求方面充分发挥作用。”

巍巍魏长城,悠悠千古情。如何让魏长城等古老遗存“活”起来,更好成为展现历史底蕴、传递文化魅力的独特载体?

守好现存遗迹。以保护为基、发展为翼,通过抢险加固工程对魏长城等遗址遗存实施点状守护;同步串联路网建设与文化、体育等多元元素,构建复合廊道,推动遗址从个体点状保护向线性带状展示转变,在整体上充实文化体量、完善内容体系,实现文化遗产的综合呈现。

打造文化IP。融现代审美与古建神韵,以“遗址+”联动非遗、文旅、体育等多元业态,丰富IP内涵;借线上互动活动激活大众参与热情,依托短视频平台扩大传播边界,让遗址遗存从历史深处走出,成为兼具文化价值与市场活力的特色品牌。

释放文旅活力。以现存遗址为核心纽带,打破县域界限,串联起沿线的老腔民俗村、黄河湿地景区、韩城古城等资源,构建“游长城、赏民俗、品美味”的专属“历史文化旅游圈”,让游客通过亲身实践激活文化感知。

当高铁列车与魏长城遗址隔空交汇的瞬间,两个时代便在历史长河中含笑相遇。这座千年长城早已褪去“疆界”的旧痕,化作连接古今的文化纽带,让每一个走近它的人都能触摸到秦东大地鲜活滚烫的文明温度。

(华阴市委宣传部供稿)